Un spectacle exceptionnel!

Bat, Le Rat et Pompona sont allés voir La nostalgie des blattes de Pierre Notte au Théâtre du Petit-Saint-Martin et ont beaucoup aimé. Bat vous raconte.

Une blatte sur un parquet. ©Le Rat/Soracha

Une blatte sur un parquet. ©Le Rat/Soracha

DOA Lykaia, Gallimard. ©Soracha

Les Huguenots. Acte I. ©Agathe Poupeney

Les Huguenots. Acte II. ©Agathe Poupeney.

Les Huguenots. Acte III. ©Agathe Poupeney.

Adolphe Nourrit. Source : gallica.fr

Sources : dossier de presse Opéra Bastille;

Bara O., “L’opéra idéal selon la lettre à Meyerbeer”, Lettres d’un voyageur;

Liszt F. et Wagner R., Correspondance, Gallimard, 2013.

Sand G., Lettres d’un voyageur, “Lettre XI à Meyerbeer”.

Eugène Delacroix, Le 28 juillet 1830. La liberté guidant le peuple, Paris, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

L’exposition au Louvre “propose une vision des motivations susceptibles d’avoir inspiré et dirigé son activité picturale au fil de sa longue carrière, déclinée en trois grandes périodes.

– De 1822 à 1834, une décennie régie par l’appétit de nouveauté, de gloire et de liberté ;

– de 1835 à 1855, la révélation de la peinture murale, en dialogue avec la tradition et l’apothéose lors de l’Exposition universelle de 1855 ;

– enfin les dernières années, jusqu’en 1863, ouvertes sur le paysage et sensibles au rôle créateur de la mémoire.” (dossier de presse)

« Monsieur, Je saisis avec plaisir l’occasion que vous m’offrez de vous encourager dans un travail dont M. Eugène Delacroix est l’objet, puisque vous partagez l’admiration et l’affection qu’il inspire à ceux qui le comprennent et à ceux qui l’approchent.

Il y a 20 ans que je suis liée avec lui et par conséquent heureuse de pouvoir dire qu’on doit le louer sans réserve, parce que rien dans la vie de l’homme n’est au-dessous de la mission si largement remplie du maître. […] Je ne vous apprendrai pas non plus que son esprit est aussi brillant que sa couleur, et aussi franc que sa verve. Pourtant cette aimable causerie et cet enjouement qui sont dus à l’obligeance du cœur dans l’intimité, cachent un fonds de mélancolie philosophique, inévitable résultat de l’ardeur du génie aux prises avec la netteté du jugement. Personne n’a senti comme Delacroix le type douloureux de Hamlet. Personne n’a encadré dans une lumière plus poétique, et posé dans une attitude plus réelle, ce héros de la souffrance, de l’indignation, du doute et de l’ironie, qui fut pourtant, avant ses extases, le miroir de la mode et le monde de la forme [Shakespeare, Hamlet, III, 1. Delacroix a travaillé de 1834 à 1843 à une série de 16 lithographies inspirées d’Hamlet et a consacré plusieurs tableaux et dessins à des scènes de ce drame], c’est-à-dire, en son temps, un homme du monde accompli. […] Delacroix, vous pouvez l’affirmer, est un artiste complet. Il goûte et comprend la musique d’une manière si supérieure qu’il eût été très probablement un grand musicien s’il n’eût pas choisi d’être un grand peintre. Il n’est pas moins bon juge en littérature et peu d’esprit sont aussi ornés et aussi nets que le sien. Si son bras et sa vue venaient à se fatiguer, il pourrait encore dicter, dans une très belle forme, des pages qui manquent à l’histoire de l’art, et qui resteraient comme des archives à consulter pour tous les artistes de l’avenir. […]

Aujourd’hui la plupart de ceux qui lui contestaient sa gloire au début, rendent pleine justice à des dernières peintures monumentales, et comme de raison, les plus compétents sont ceux qui, de meilleur cœur et de meilleure grâce, le proclament vainqueur de tous les obstacles, comme son Apollon sur le char fulgurant de l’allégorie [Plafond pour la galerie d’Apollon au Louvre].

[…] Je possède en effet plusieurs pensées de ce rare et fécond génie.

– Une sainte Anne enseignant la Vierge enfant, qui a été faite chez moi à la campagne et exposée l’année suivante (1845 ou 1846) au musée. C’est un ouvrage important, d’une couleur superbe, et d’une composition sévère et naïve. [L’Education de la vierge]

– Une splendide esquisse de fleurs d’un éclat et d’un relief incomparables. Cette esquisse a été également faite pour moi et chez moi.

– La confession du Giaour mourant, un véritable petit chef-d’œuvre. [donné à Sand en 1840]

– Un Arabe gravissant la montagne pour surprendre un lion.

– Cléopâtre recevant l’aspic caché au milieu des fruits éblouissants que lui présente l’esclave basané, riant de ce rire insouciant que lui prête Shakespeare, ce contraste dramatique avec le calme désespoir de la belle reine a inspiré Delacroix d’une manière saisissante.

– Un intérieur de carrières.

– Une composition tirée du roman Lélia, d’un effet magique.

– Une composition au pastel sur le même sujet, enfin plusieurs aquarelles, pochades, dessins et croquis au crayon et à la plume, voire des caricatures. Tel est mon petit musée où le moindre trait de cet main féconde est conservé par mon fils et par moi avec la religion de l’amitié. »

« Cher ami, que je suis donc heureuse de vous avoir fait un peu de plaisir. Il faudra que vous relisiez ce chapitre dans l’exemplaire en volume […]. Je vous enverrai donc tout l’ouvrage quand il sera complet. […]

J’ai revu toute votre œuvre, je n’ai guère regardé autre chose, et je suis sortie de là vous mettant toujours, sans hésitation et sans crainte d’aucune partialité, à côté des plus grands dans l’histoire de la peinture et au-dessus, mais à deux cent mille pieds au-dessus de tous les vivants.

En rentrant chez moi, j’ai trouvé l’épreuve du chapitre de mes mémoires que j’avais écrit à Nohant avant mon départ. Je l’ai relu bien tranquillement et loin d’avoir à en retrancher un mot, j’en aurais mis le double si je n’avais craint de vous faire assassiner. J’ai dû me faire pas mal d’ennemis dans la peinture, mais je m’en fiche pas mal aussi. »

Eugène Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Rau

« Eugène Delacroix fut un de mes premiers amis dans le monde des artistes, et j’ai le bonheur de le compter toujours parmi mes vieux amis. Vieux, on le sent, est le mot relatif à l’ancienneté des relations, et non à la personne. Delacroix n’a pas et n’aura pas de vieillesse. C’est un génie et un homme jeune. Bien que, par une contradiction originale et piquante, son esprit critique sans cesse le présent et raille l’avenir, bien qu’il se plaise à connaître, à sentir, à deviner, à chérir exclusivement les œuvres et souvent les idées du passé, il est, dans son art, l’innovateur et l’oseur par excellence. Pour moi, il est le premier maître de ce temps-ci, et, relativement à ceux du passé, il restera un des premiers dans l’histoire de la peinture.[…]

[…] Le grand maître dont je parle est donc mélancolique et chagrin dans sa théorie, enjoué, charmant, bon enfant au possible dans son commerce. Il démolit sans fureur et raille sans fiel, heureusement pour ceux qu’il critique ; car il a autant d’esprit que de génie, chose à quoi l’on ne s’attend pas en regardant sa peinture, où l’agrément cède la place à la grandeur, et où la maestria n’admet pas la gentillesse et la coquetterie. Ses types sont austères ; on aime à les regarder bien en face : ils vous appellent dans une région plus haute que celle où l’on vit. Dieux, guerriers, poètes ou sages, ces grandes figures de l’allégorie ou de l’histoire qu’il a traitées vous saisissent par une allure formidable ou par un calme olympien. Il n’y a pas moyen de penser, en les contemplant, au pauvre modèle d’atelier, qu’on retrouve dans presque toutes les peintures modernes, sous le costume d’emprunt à l’aide duquel on a vainement tenté de le transformer. Il semble que, si Delacroix a fait poser des hommes et des femmes, il ait cligné les yeux pour ne pas les voir trop réels.

Et cependant ses types sont vrais, quoique idéalisés dans le sens du mouvement dramatique ou de la majesté rêveuse. Ils sont vrais comme les images que nous portons en nous-mêmes quand nous nous représentons les dieux de la poésie ou les héros de l’antiquité. Ce sont bien des hommes, mais non des hommes vulgaires comme il plaît au vulgaire de les voir pour les comprendre. Ils sont bien vivants, mais de cette vie grandiose, sublime ou terrible dont le génie seul peut retrouver le souffle.

Eugene Delacroix, Jeune tigre jouant avec sa mere. 1830. Salon de 1831. Huile sur toile. 130 x 195 cm. Musée du Louvre © RMN- Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Je ne parle pas de la couleur de Delacroix. Lui seul aurait peut-être la science et le droit de faire la démonstration de cette partie de son art, où ses adversaires les plus obstinés n’ont pas trouvé moyen de le discuter ; mais parler de la couleur en peinture, c’est vouloir faire sentir et devenir la musique par la parole. Décrira-t-on le Requiem de Mozart ? On pourrait bien écrire un beau poème en l’écoutant ; mais ce ne serait qu’un poème et non une traduction ; les arts ne se traduisent pas les uns par les autres. Leur lien est serré étroitement dans les profondeurs de l’âme ; mais, ne parlant pas la même langue, ils ne s’expliquent mutuellement que par de mystérieuses analogies. Ils se cherchent, s’épousent et se fécondent dans des ravissements où chacun d’eux n’exprime que lui-même.

« Ce qui fait le beau de cette industrie-là, me disait gaiement Delacroix lui-même dans une de ses lettres,consiste dans des choses que la parole n’est pas habile à exprimer. – Vous me comprenez de reste, ajoute-t-il ; et une phrase de votre lettre me dit assez combien vous sentez les limites nécessaires à chacun des arts, limites que messieurs vos confrères franchissent parfois avec une aisance admirable. »

Il n’y a guère moyen d’analyser la pensée dans quelque art que ce soit, si ce n’est à travers une pensée de même ordre. Du moment qu’on veut rapetisser à sa propre mesure, quand on est petit, les grandes pensées des maîtres, on erre et on divague sans entamer en rien le chef-d’œuvre : on a pris une peine inutile.

Quant à disséquer leur procédé, soit pour le louer, soit pour le blâmer, l’étalage des termes techniques que la critique introduit plus ou moins adroitement dans ses argumentations sur la peinture et la musique n’est qu’un tour de force réussi ou manqué. Manqué, ce qui arrive souvent à ceux qui parlent du métier sans en comprendre les termes et en les employant à tort et à travers, le tour fait rire les plus humbles praticiens. Réussi, il n’initie en rien le public à ce qu’il lui importe de sentir, et n’apprend rien aux élèves attentifs à saisir les secrets de la maîtrise. Vous leur direz en vain les procédés de l’artiste, et devant ces naïfs rapins qui s’extasient sur un petit coin de la toile en se demandant avec stupeur comment cela est fait, vous exposerez en vain la théorie savante des moyens employés ; vous fussent-ils révélés par la propre bouche du maître ils seront parfaitement inutiles à celui qui ne saura pas les mettre en œuvre. S’il n’a pas de génie, aucun moyen ne lui servira ; s’il a du génie, il trouvera ses moyens tout seul, ou se servira à sa manière de ceux d’autrui, qu’il aura compris ou devinés sans vous. Les seuls ouvrages d’art sur l’art qui aient de l’importance et qui puissent être utiles sont ceux qui s’attachent à développer les qualités de sentiment des grandes choses et qui la là élèvent et élargissent le sentiment des lecteurs. Sous ce point de vue, Diderot a été grand critique, et, de nos jours, plus d’un critique a encore écrit de belles et bonnes pages. Hors de là, il n’y a qu’efforts perdus et pédantisme puéril.

[…]

On peut bien croire que l’inintelligence du siècle a fait mortellement souffrir cette âme enthousiaste des grandes choses. Heureusement la gaieté charmante de son esprit l’a préservé de la souffrance qui aigrit. Quant à celle qui énerve, le géant était trop fortement trempé pour la connaître. Il a résolu le problème de prendre son essor entier, un essor victorieux immense et qui laisse le parlage et le paradoxe loin sous ses pieds, comme cette fulgurante figure d’Apollon qu’il a jetée aux voûtes du Louvre oublie, dans la splendeur des cieux, les chimères qu’il vient de terrasser. Il a résolu ce problème sans perdre la jeunesse de son âme, la générosité et la droiture de ses instincts, le charme de son caractère, la modestie et le bon goût de son attitude.

Eugène Delacroix, Macbeth et les sorcières (premier état, avant la lettre et avant la signature). 1825. Lithographie. 33 x 25,7 cm. Francfort, Stadelisches Kunstinstitut und Stadt. Gallerie © Städel Museum – U. Edelmann – ARTOTHEK

Delacroix a traversé plusieurs phases de son développement en imprimant à chaque série de ses ouvrages le sentiment profond qui lui était propre. Il s’est inspiré du Dante, de Shakespeare et de Goethe, et les romantiques, ayant trouvé en lui leur plus haute expression, ont cru qu’il appartenait exclusivement à leur école. Mais une telle fougue de création ne pouvait s’enfermer dans un cercle ainsi défini. Elle a demandé au ciel et aux hommes de l’espace, de la lumière, des lambris assez vastes pour contenir ses compositions, et s’élançant alors dans le monde de on idéal complet, elle a tiré de l’oubli, où il était question de les reléguer, les allégories de l’antique Olympe, qu’elle a mêlées, en grand historien de la poésie, à l’illustration des génies de tous les siècles. Delacroix a rajeuni ce monde évanoui ou travesti par de froides traditions, au feu de son interprétation brûlante. Autour de ces personnifications surhumaines, il a créé un monde de lumière et d’effets, que le mot couleur ne suffit peut-être pas à exprimer pour le public, mais qu’il est forcé de sentir dans l’effroi, le saisissement ou l’éblouissement qui s’emparent de lui à un tel spectacle. Là éclate l’individualité du sentiment de ce maître, enrichie du sentiment collectif des temps modernes, dont la source cachée au fond des esprits supérieurs grossit toujours à travers les âges.

Il y aura néanmoins toujours un ordre d’esprits systématiques qui reprocheront à Delacroix de n’avoir pas présenté à leurs sens le joli, le gracieux, la forme voluptueuse, l’expression caressante comme ils l’entendent. Reste à savoir s’ils l’entendent bien, et si, dans cette région de la fantaisie, ils sont compétents à discerner le faux du vrai, le naïf du maniéré. J’en doute. Ceux qui comprennent réellement le Corrège, Raphaël, Watteau, Proudhon, comprennent tout aussi bien Delacroix. La grâce a son siège et la puissance a le sien. D’ailleurs les grâces sont des divinités à mille faces. Elles sont lascives ou chastes selon l’œil qui les voit, selon l’âme qui les formule. Le génie de Delacroix est sévère, et quiconque n’a pas un sentiment capable d’élévation ne le goûtera jamais entièrement. Je crois qu’il y est tout résigné.

Mais quelle que soit la critique, il laissera un grand nom et de grandes œuvres. Quand on le voit pâle, frêle, nerveux et se plaignant de mille petits maux obstinés à le tenir en haleine, on s’étonne que cette délicate organisation ait pu produire avec une rapidité surprenante, à travers des contrariétés et des fatigues inouïes, des œuvres colossales. Et pourtant elles sont là, et elles seront suivies, s’il plaît à Dieu, de beaucoup d’autres, car le maître est de ceux qui se développent jusqu’à la dernière heure et dont on croit en vain saisir le dernier mot à chaque nouveau prodige.

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Delacroix n’a pas été seulement grand dans son art, il a été grand dans sa vie d’artiste. Je ne parle pas de ses vertus privées, de son culte pour sa famille, de ses tendresses pour ses amis malheureux, des charmes solides de son caractère, en un mot. Ce sont là des mérites individuels que l’amitié ne publie pas à son de trompe. Les épanchements de son cœur dans ses admirables lettres feraient ici un beau chapitre qui le peindrait mieux que je ne sais le faire. Mais les amis vivants doivent-ils être ainsi révélés, même quand cette révélation ne peut être que la glorification de leur être intime ? Non, je ne le pense pas. L’amitié a sa pudeur, comme l’amour a la sienne. Mais ce qui en Delacroix appartient à l’appréciation publique pour le profit que portent les nobles exemples, c’est l’intégrité de sa conduite ; c’est le peu d’argent qu’il a voulu gagner, la vie modeste et longtemps gênée qu’il a acceptée plutôt que de faire aux goûts et aux idées du siècle (qui sont bien souvent celles des gens en place) la moindre concession à ses principes d’art. C’est la persévérance héroïque avec laquelle, souffrant, malingre, brisé en apparence, il a poursuivi sa carrière, riant des sots dédains, ne rendant jamais le mal pour le mal, malgré les formes charmantes d’esprit et de savoir-vivre qui l’eussent rendu redoutable dans ces luttes sources et terribles de l’amour-propre ; se respectant lui-même dans les moindres choses, ne boudant jamais le public, exposant chaque année au milieu d’un feu croisé d’invectives, qui eût étourdi ou écœuré tout autre ; ne se reposant jamais, sacrifiant ses plaisirs les plus purs, car il aime et comprend admirablement les autres arts, à la loi impérieuse d’un travail longtemps infructueux pour son bien-être et son succès ; vivant, en un mot, au jour le jour, sans envier le faste ridicule dont s’entourent les artistes parvenus, lui dont la délicatesse d’organes et gouts se fût si ben accommodée pourtant d’un peu de luxe et de repos !

Dans tous les temps, dans tous les pays, on cite les grands artistes qui n’ont rien donné à la vanité ou à l’avarice, rien sacrifié à l’ambition, rien immolé à la vengeance. Nommer Delacroix, c’est nommer un de ces hommes purs dont le monde croit assez dire en les déclarant honorables, faute de savoir combien la tâche est rude au travailleur qui succombe et au génie qui lutte.

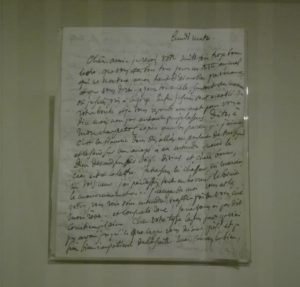

Lettre du 30 mai 1842 de Delacroix à Sand. © Le Rat/Soraca

Je n’ai point à faire l’historique de nos relations ; elle est dans ce seul mot, amitié sans nuages. Cela est bien rare et bien doux, et entre nous cela est d’une vérité absolue. Je ne sais si Delacroix a des imperfections de caractère. J’ai vécu près de lui dans l’intimité de la campagne et dans la fréquence des relations suivies, sans jamais apercevoir en lui une seule tache, si petite qu’elle fût. Et pourtant nul n’est plus liant, plus naïf et plus abandonné dans l’amitié. Son commerce a tant de charmes qu’après de lui on se trouve soi-même être sans défauts, tant il est facile d’être dévoué à qui le mérite si bien. Je lui dois en outre, bien certainement, les meilleures heures de purs délices que j’aie goûtées en tant qu’artiste. Si d’autres grandes intelligences m’ont initiée à leurs découvertes et à leurs ravissements dans la sphère d’un idéal commun, je peux dire qu’aucune individualité d’artiste ne m’a été aussi plus sympathique et, si je puis parler ainsi, plus intelligible dans son expansion vivifiante. Les chefs-d’œuvre qu’on lit, qu’on voit ou qu’on entend ne vous pénètrent jamais mieux que doublés en quelque sorte dans leur puissance par l’appréciation d’un puissant génie. En musique et en poésie comme en peinture Delacroix est égal à lui-même, et tout ce qu’il dit quand il se livre est charmant ou magnifique sans qu’il s’en aperçoive”.

Pour le lecteur de roman policier, il est toujours plaisant de voir des personnages réels associés aux personnages de fiction au gré de vraies fausses histoires. Privilège de la littérature policière qui permet à chaque lecteur de voyager dans des univers qu’il n’a nullement envie de découvrir en vrai.

Pour le lecteur de roman policier, il est toujours plaisant de voir des personnages réels associés aux personnages de fiction au gré de vraies fausses histoires. Privilège de la littérature policière qui permet à chaque lecteur de voyager dans des univers qu’il n’a nullement envie de découvrir en vrai.

Réussir cet exploit au théâtre est plus délicat. Tel est le pari très réussi du Cercle de Whitechapel qui nous installe dans l’univers londonien de 1888, et plus particulièrement dans une “pièce” du quartier de Whitechapel où ont eu lieu les meurtres de prostituées perpétrés par un certain Jack l’éventreur. Arrivent l’un après l’autre dans cet endroit Arthur Conan Doyle, Bram Stoker et Bernard Shaw ainsi que Mary Lawson, tous invités par Sir Herbert Greville.

« Chacun a quatre vies.

Celle qu’il vit.

Celle qu’il croit vivre.

Celle qu’il rêverait de vivre.

Puis, une fois mort, celle qu’on lui prête avoir vécue ».

« Cesse de critiquer les autres : fais mieux qu’eux.

Cesse de convoiter ce que tu n’as pas, : donne-toi les moyens de le posséder.

Ne refuse pas le malheur : affronte-le et profites-en pour t’aguerrir.

Ne contourne pas la difficulté : prends plaisir à la résoudre.

N’attends rien des autres : ils finiront par te suivre !”

Franck Ferrand au Théâtre Antoine

Quand Pompona fait sa Précieuse Ridicule, je tiens la plume ! Pour résumer la soirée, je dirais que l’homme est habile, le spectacle efficace et notre plaisir certain.

Franck Ferrand n’est pas un débutant. En Histoire, il s’y connaît. Titulaire d’un DEA, chroniqueur de l’émission « au cœur de l’histoire », il sait de quoi il parle. « Ma vision de l’histoire », c’est de raconter « la grande et la petite histoire », de montrer que l’histoire n’est jamais écrite une fois pour toute, mais qu’elle évolue au rythme des connaissances des historiens.

Taquin le Ferrand ? Faire tirer les sujets développés à des spectateurs permet à Franck Ferrand de citer les autres sujets qui auraient pu être traités, mais qui ne le seront pas. Troie, Mayerling, Marco Polo, Jeanne d’Arc se trouvent ainsi écartés au profit d’Alexandre Ier le grand, petit-fils de la grande Catherine, mort le 19 novembre 1825. Où l’on apprend qu’Alexandre Ier ne serait peut-être mort à cette date …

En guise d’interlude, Ferrand nous raconte qu’enfant, il jouait avec sa cousine Denise à Louis XIV et à Marie-Thérèse entourés de la cour. Quand d’autres se sont vu présidents de la République, pourquoi pas ? Et de rappeler aux spectateurs Colombo et ses enquêtes. Comme dirait ma femme …

Comment les choses se sont-elles passées ? Evidemment on n’y était pas ! Seconde histoire : le sujet sanguinolent. Nouvelle main du public pour tirer le nouveau sujet. Nous avons raté Henri IV, Jack l’éventreur, Zola, Voltaire. Pour nous, « Saint-Leu ». Alors là, silence dans la salle. Saint-Leu ? Kesako ? C’est l’énigme de la mort du dernier prince de Condé le 27 août 1830. Je ne vous en dis pas plus, mais l’histoire mérite d’être contée et Ferrand le fait fort bien.

Dernier sujet : l’affaire dans l’affaire Dreyfus, où le rôle d’Esterhazy, l’auteur du bordereau à l’origine de la condamnation du capitaine Dreyfus. Disons-le clairement : pas la meilleure partie. Pour Bat, à vouloir une vision plus originale, Ferrand aurait dû raconter le rôle de Lucie Dreyfus, une femme admirable qui force l’admiration. Quant à Pompona, elle nous invite à lire ou relire Vincent Duclert, Alfred Dreyfus, l’honneur d’un patriote, Fayard, 2006 et Ecris-moi souvent, écris-moi longtemps, la bouleversante correspondance croisée de Lucie et d’Alfred Dreyfus.

Vous l’avez compris : un bon début de soirée – le spectacle est à 19h00 – que vous pouvez prolonger par un dîner festif. Idéal pour cette période de fêtes de fin d’année.

Informations pratiques : Théâtre Antoine

Sean Patrick Mombruno incarnant le jeune Louis en heure. Ballet royal de la nuit – © Ph. Delval

Louis XIV en soleil. Ballet royal de la nuit.

©BNF

Un mélange de romans de chevalerie, de symboles, d’emblèmes et d’allégories, d’éléments tirés de la fable et de la mythologie, mais aussi des références à la Fronde, enfin terminée, et aux espoirs tournés vers l’avenir, à la gloire du jeune Louis. Le ballet est composé de 4 parties – quatre « veilles », chacune introduite par le récit chanté d’une ou plusieurs figures divines ou allégoriques, suivi d’entrées de ballets – 43 au total -, mélange de sérieux et de grotesque, où les références à la vie quotidienne alternent avec les scènes peuplées d’êtres fantastiques. Le spectacle se termine avec le Grand ballet et l’entrée du roi en soleil: l’aurore se retire voyant arriver le Soleil suivi des Génies qui lui rendent hommage.

Un magnifique spectacle qui se joue à Dijon les 2, 3 et 5 décembre prochains. Courez-y!

Le fauteuil de Molière. ©LeRat/Soracha

Je ne suis pas peu fier.– Nous sommes allés voir La Règle du jeu d’après Jean Renoir à la Comédie-Française et c’est moi, Le Rat fouineur de culture, qui fait la critique car j’ai adoré !

“Pour écrire le scénario de La Règle du jeu, Jean Renoir s’est inspiré des Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, mais aussi du Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux et du Mariage de Figaro de Beaumarchais dont il cite un extrait en ouverture du film. Autant de textes qui font partie du répertoire de la Comédie-Française. Il m’importait donc de penser la question de la mémoire de cette maison, du contact du passé avec le présent. Et ce à tous les niveaux, dans tout ce qui fait son identité : le Répertoire, le bâtiment, les anciens décors et costumes, la Troupe. La Règle du jeu m’intéresse d’abord car ce film occupe une place très importante dans mon apprentissage et mon amour du cinéma. Ensuite, c’est un classique du cinéma et la réinterrogation des classiques est au coeur de mes recherches. Et enfin, ce choix rejoint un aspect majeur de mon travail, à savoir la relation entre théâtre et cinéma” (Christiane Jatahy, réalisation et mise en scène de la pièce).

Voilà toute l’explication de ce spectacle. A partir de là, il suffit de se laisser porter et de jubiler. Imaginer les Comédiens du Français essayant de faire chanter les spectateurs de la Comédie-Française, de les faire participer au spectacle dans le spectacle. Je vous le dis, ils ont du boulot ! Pourtant ils sont formidables. Avec une mention spéciale à Serge Bagdassarian fantastique.

Ai-je besoin de vous préciser que Pompona a détesté. Evidemment une chatte précieuse ne va pas au théâtre pour voir du cinéma ni pour faire des singeries. L’ours, les lapins, toute cette mise en scène l’a agacée.

Bat au contraire a trouvé le spectacle fort divertissant. La sorcière philosophe adore ces humains qui se déchirent – il faut bien avouer que le fond du spectacle n’est pas drôle -. Elle a également apprécié ce jeu constant entre spectacle et réalité qui vous perd vos repères au bout d’un moment.

Les comédiens saluant à la fin de la représentation. © Le Rat /Soracha

La première.- Le Tartuffe, peut-être intitulé l’Hypocrite, est représenté pour la première fois devant Louis XIV à Versailles, le 12 mai 1664 pendant la fête des Plaisirs de l’île enchantée. La pièce jouée en trois actes par la troupe de Molière, protégée alors par Monsieur, frère du roi, connaît ce jour-là le succès auprès du roi et de la cour, chacun cherchant à deviner qui se cache derrière le personnage du héros.

L’affaire du Tartuffe.- Les dévots réunis dans la Compagnie du Saint-Sacrement de l’Autel, société secrète influente, constituée de membres issus de l’aristocratie et de la bourgeoisie parlementaire, se déchaînent et lancent une cabale contre Molière qu’ils jugent subversif et libertin. Le 1er août 1664, le curé de Saint-Barthélemy, Pierre Roullé, publie un panégyrique de Louis XIV intitulé : « Le roi glorieux au monde ou Louis XIV le plus glorieux de tous les rois du monde ». Il y prend à partie Molière qu’il traite de « démon vêtu de chair et habillé en homme ».

Louis XIV en interdit la représentation publique, mais accorde une gratification à l’auteur. La pièce n’est représentée qu’en privé ; ainsi le 25 septembre 1664 à Villers-Cotterêts chez Monsieur. Puis la pièce entière et achevée en 5 actes est représentée au château du Raincy devant le prince de Condé le 29 novembre 1664 et le 8 novembre 1665. Entre-temps, le 14 août 1665, Louis XIV a pris la troupe sous sa protection – qui devient donc la troupe du Roi – et lui accorde 6000 livres de pension.

Le 5 août 1667, Molière risque une représentation publique du Tartuffe dans la salle du Palais-Royal en l’absence du roi. Il change le titre de la pièce pour l’imposteur et le principal personnage devient M. Panulphe. L’hypocrite change de tenue : il a désormais « un petit chapeau, de grands cheveux, un grand collet, une épée et des dentelles sur tout l’habit ». Le 6 août, M. de Lamoignon, président du Parlement de Paris, interdit toute nouvelle représentation de Tartuffe en estimant que la comédie n’a pas à censurer l’hypocrisie religieuse. Molière dépêche alors auprès du roi, occupé au siège de Lille, deux acteurs de sa troupe, La Thorillière et La Grande, porteurs d’un placet. « Monsieur nous protégea à son ordinaire et Sa Majesté nous fit dire qu’à son retour à Paris, elle ferait examiner la pièce de Tartuffe et que nous la jouerions » (registre de La Grange). Mais l’archevêque de Paris, Hardouin-Beaumont de Péréfixe, ayant publié une ordonnance frappant d’excommunication tout fidèle coupable de « lire ou entendre réciter le Tartuffe, soit publiquement, soit en particulier », le roi maintient l’interdiction.

Il faut attendre le 5 février 1669 pour que la permission de représenter Tartuffe en public sans interruption soit accordée. Ce jour-là, la pièce est jouée par la troupe du Roi et remporte un franc succès auprès du public.

Presque 350 ans plus tard.- Nous avons fort apprécié la pièce jouée actuellement au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Tout d’abord, il y a Michel Bouquet et Juliette Carré, inséparable couple de comédiens si émouvant. Bien sûr, c’est un peu étrange de voir Juliette Carré jouer Madame Pernelle, la mère d’Orgon, interprété par Michel Bouquet, plus âgé qu’elle ! Mais c’est toute la magie du théâtre, magnifiquement rendue par la mise en scène de Michel Fau et les costumes de Christian Lacroix.

![]() Bat a beaucoup aimé la scène où Elmire, l’épouse d’Orgon, confond Tartuffe et prouve toute la duplicité du personnage.

Bat a beaucoup aimé la scène où Elmire, l’épouse d’Orgon, confond Tartuffe et prouve toute la duplicité du personnage.

![]() Le Rat a trouvé que les comédiens étaient fantastiques et que leur jeu et les costumes restituaient entièrement l’atmosphère du XVIIe siècle.

Le Rat a trouvé que les comédiens étaient fantastiques et que leur jeu et les costumes restituaient entièrement l’atmosphère du XVIIe siècle.

Quant à moi, j’ai adoré la diction parfaite des comédiens qui nous permet d’apprécier les vers de Molière.