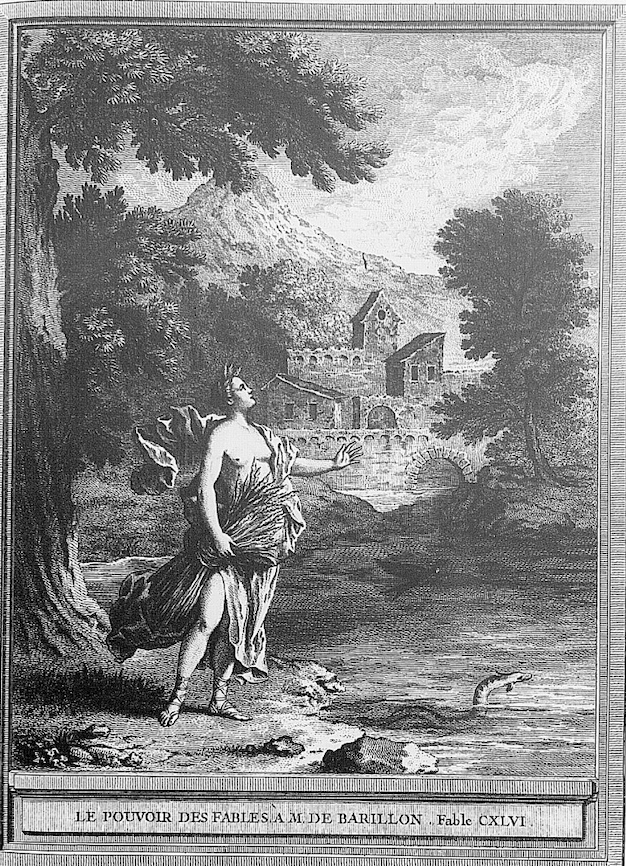

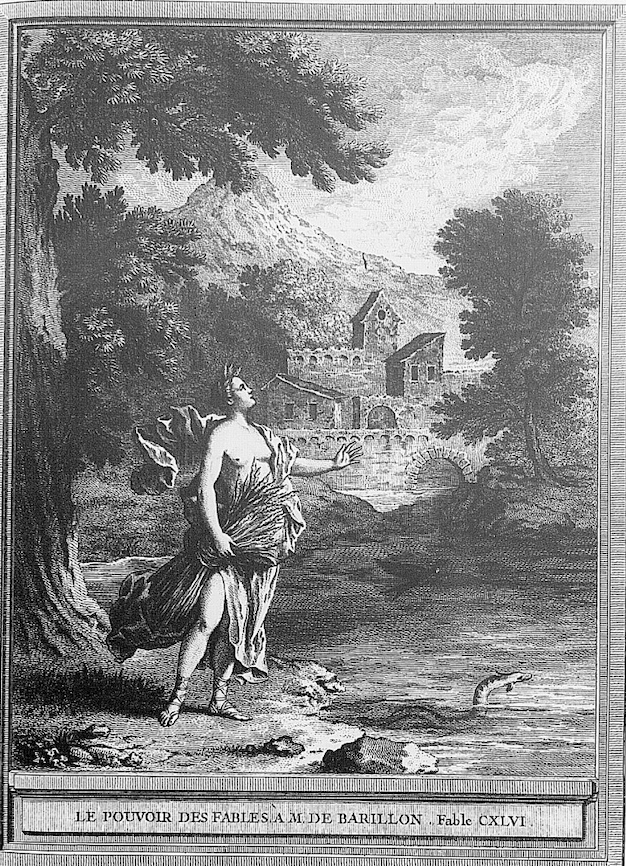

Le pouvoir des fables

A Monsieur de Barillon

La qualité d’ambassadeur

Peut-elle s’abaisser à des contes vulgaires?

Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères?

S’ils osent quelquefois prendre un air de grandeur,

Seront-ils point traités par vous de téméraires?

Vous avez bien d’autres affaires

A démêler que les débats

Du lapin et de la belette.

Lisez-les, ne les lisez pas; Mais empêchez qu’on ne nous mette

Toute l’Europe sur les bras.

Que de mille endroits de la terre

Il nous vienne des ennemis,

J’y consens; mais que l’Angleterre

Veuille que nos deux rois se lassent d’être amis,

J’ai peine à digérer la chose.

N’est-il point encor temps que Louis se repose?

Quel autre Hercule enfin ne se trouverait las

De combattre cette hydre? et faut-il qu’elle oppose

Une nouvelle tête aux efforts de son bras?

Si votre esprit plein de souplesse,

Par éloquence et par adresse,

Peut adoucir les cœurs et détourner ce coup,

Je vous sacrifierai cent moutons: c’est beaucoup

Pour un habitant du Parnasse.

Cependant faites-moi la grâce

De prendre en don ce peu d’encens.

Prenez en gré mes vœux ardents,

Et le récit en vers qu’ici je vous dédie.

Son sujet vous convient; je n’en dirai pas plus;

Sur les éloges que l’envie

Doit avouer qui vous sont dus,

Vous ne voulez pas qu’on appuie.

Dans Athène autrefois, peuple vain et léger,

Un orateur, voyant sa patrie en danger,

Courut à la tribune, et d’un art tyrannique

Voulant forcer les coeurs dans une république,

Il parla fortement sur le commun salut.

On ne l’écoutait pas; l’orateur recourut

A ces figures violentes

Qui savent exciter les âmes les plus lentes.

Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu’il put.

Le vent emporta tout; personne ne s’émut.

L’animal aux têtes frivoles,

Étant fait à ces traits, ne daignait l’écouter.

Tous regardaient ailleurs : il en vit s’arrêter

A des combats d’enfants, et point à ses paroles.

Que fit le harangueur? Il prit un autre tour.

“Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour

Avec l’anguille et l’hirondelle;

Un fleuve les arrête, et l’anguille en nageant,

Comme l’hirondelle en volant,

Le traversa bientôt.” L’assemblée à l’instant,

Cria tout d’une voix : “Et Cérès, que fit-elle?

– Ce qu’elle fit? Un prompt courroux

L’anima d’abord contre vous.

Quoi! de contes d’enfants son peuple s’embarrasse!

Et du péril qui le menace

Lui seul entre les Grecs il néglige l’effet!

Que ne demandez-vous ce que Philippe fait?”

A ce reproche l’assemblée,

Par l’apologue réveillée,

Se donne entière à l’orateur:

Un trait de fable en eut l’honneur.

Nous sommes tous d’Athène en ce point, et moi-même,

Au moment que je fais cette moralité,

Si Peau d’âne m’était conté,

J’y prendrais un plaisir extrême.”

Le monde est vieux, dit-on, je le crois; cependant

Il le faut amuser encor comme un enfant.

Jean de La Fontaine Livre VIII, fable 4

Le pouvoir des fables. J.-B. Oudry. Souce : Gallica.bnf.fr/BnF

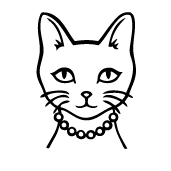

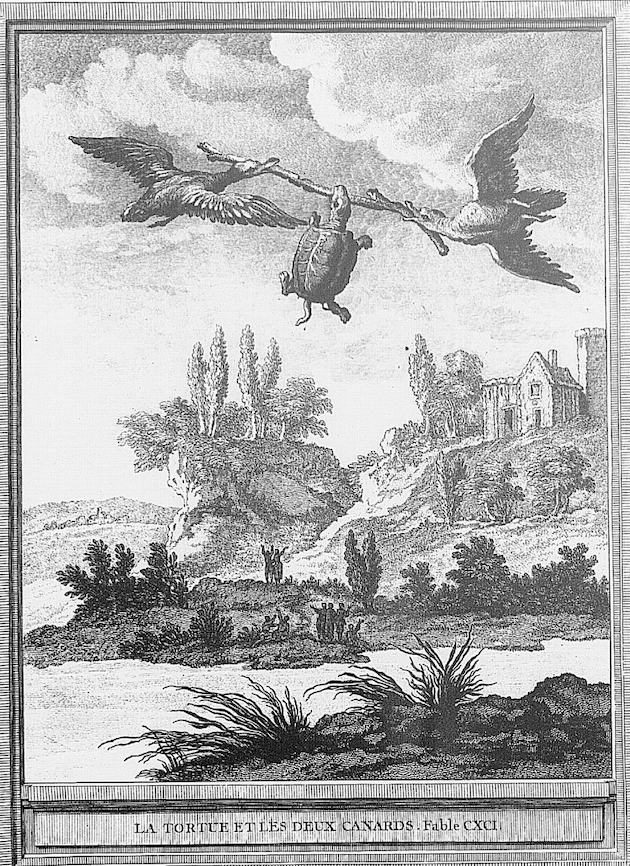

La tortue et les deux canards

Une tortue était, à la tête légère,

Qui lasse de son trou voulut voir le pays.

Volontiers on fait cas d’une terre étrangère;

Volontiers gens boiteux haïssent le logis.

Deux canards à qui la commère

Communiqua ce beau dessein

Lui dirent qu’ils avaient de quoi la satisfaire:

Voyez-vous ce large chemin?

Nous vous voiturerons par l’air en Amérique,

Vous verrez mainte république,

Maint royaume, maint peuple, et vous profiterez

Des différentes mœurs que vous remarquerez.

Ulysse en fit autant.” On ne s’attendait guère

De voir Ulysse en cette affaire.

La tortue écouta la proposition.

Marché fait, les oiseaux forgent une machine

Pour transporter la pèlerine.

Dans la gueule en travers on lui passe un bâton.

“Serrez bien, dirent-ils; gardez de lâcher prise”;

Puis chaque canard prend ce bâton par un bout.

La tortue en levée, on s’étonne partout

De voir aller en cette guise

L’animal lent et sa maison,

Justement au milieu de l’un et l’autre oison.

“Miracle! criait-on. Venez voir dans les nues

Passer la reine des tortues.

– La reine! Vraiment oui. Je la suis en effet;

Ne vous en moquez point.” Elle eût beaucoup mieux fait

De passer son chemin sans dire aucune chose:

Car lâchant le bâton en desserrant les dents,

Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants.

Son indiscrétion de sa perte fut cause.

Imprudence, babil, et sotte vanité,

Et vaine curiosité,

Ont ensemble étroit parentage;

Ce sont enfants tous d’un lignage.

Jean de La Fontaine Livre X, fable 2

La tortue et les deux canards. J.-B. Oudry. Source : Gallica.bnf.fr/BnF

La colombe et la fourmi

Il faut, autant qu’on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d’un plus petit que soi.

De cette vérité deux Fables feront foi

Tant la chose en preuves abonde.

Le lion et le rat : lire.

L’autre exemple est tiré d’animaux plus petits.

Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe.

Quand sur l’eau se penchant une fourmis y tombe;

Et dans cet océan l’on eût vu la fourmis

S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La colombe aussitôt usa de charité:

Un brin d’herbe dans l’eau par elle étant jeté,

Ce fut un promontoire où la fourmis arrive.

Elle se sauve; et là-dessus

Passe un certain croquant qui marchait les pieds nus.

Ce croquant par hasard avait une arbalète.

Dès qu’il voit l’oiseau de Vénus,

Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.

Tandis qu’à le tuer mon villageois s’apprête;

La fourmis le pique au talon.

Le vilain retourne la tête.

La colombe l’entend, part, et tire de long.

Le souper du croquant avec elle s’envole;

Point de pigeon pour une obole.

Jean de La Fontaine Livre II, fable 12

La colombe et la fourmi. J.-B. Oudry Source : Gallica.bnf.fr/BnF

La mouche et la fourmi

La mouche et la fourmi contestaient de leur prix.

“O Jupiter! dit la première.

Faut-il que l’amour propre aveugle les esprits

D’une si terrible manière,

Qu’un vil et rampant animal

A la fille de l’air ose se dire égal?

Je hante les palais; je m’assieds à ta table:

Si l’on t’immole un bœuf, j’en goûte devant toi;

Pendant que celle-ci, chétive et misérable,

Vit trois jours d’un fétu qu’elle a traîné chez soi.

Mais ma mignonne, dites-moi,

Vous campez-vous jamais sur la tête d’un roi,

D’un empereur, ou d’une belle?

Je le fais; et je baise un beau sein quand je veux;

Je me joue entre des cheveux;

Je rehausse d’un teint la blancheur naturelle;

Et la dernière main que met à sa beauté

Une femme allant en conquête,

C’est un ajustement des mouches emprunté.

Puis allez-moi rompre la tête

De vos greniers. – Avez-vous dit?

Lui répliqua la ménagère.

Vous hantez les palais; mais on vous y maudit.

Et quant à goûter la première

De ce qu’on sert devant les dieux,

Croyez-vous qu’il en vaille mieux?

Si vous entrez partout, aussi font les profanes.

Sur la tête des rois et sur celle des ânes

Vous allez vous planter; je n’en disconviens pas;

Et je sais que d’un prompt trépas

Cette importunité bien souvent est punie.

Certain ajustement, dites-vous, rend jolie.

J’en conviens: il est noir ainsi que vous et moi.

Je veux qu’il ait nom mouche; est-ce un sujet pourquoi?

Vous fassiez sonner vos mérites?

Nomme-t-on pas aussi mouches les parasites?

Cessez donc de tenir un langage si vain

N’ayez plus de ces hautes pensées:

Les mouches de cour sont chassées,

Les mouchards sont pendus; et vous mourrez de faim,

De froid, de langueur, de misère,

Quand Phébus régnera sur un autre hémisphère.

Alors je jouirai du fruit de mes travaux.

Je n’irai par monts ni par vaux

M’exposer au vent, à la pluie.

Je vivrai sans mélancolie.

Le soin que j’aurai pris, de soin m’exemptera.

Je vous enseignerai par là

Ce que c’est qu’une fausse ou véritable gloire.

Adieu: je perds le temps; laissez-moi travailler.

Ni mon grenier ni mon armoire

Ne se remplit à babiller.”

Jean de La Fontaine Livre IV, fable 3

La mouche et la fourmi. J.-B. Oudry. Source : gallica.bnf.fr/BnF

La mort et le mourant

La mort et Le Mourant. Illustration J.-B. Oudry. Source : gallica.bnf.fr/BnF

La mort ne surprend point le sage :

Il est toujours prêt à partir,

S’étant su lui-même avertir

Du temps où l’on se doit résoudre à ce passage.

Ce temps, hélais! embrasse tous les temps :

Il n’en est point qu’il ne comprenne

Dans le fatal tribut; tous sont de son domaine;

Et le premier instant où les enfants des rois

Ouvrent les yeux à la lumière

Est celui qui vient quelquefois

Fermer pour toujours leur paupière.

Défendez-vous par la grandeur,

Alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse,

La mort ravit tout sans pudeur.

Un jour le monde entier accroîtra sa richesse.

Il n’est rien de moins ignoré,

Et puisqu’il faut que je le die,

Rien où l’on soit moins préparé.

Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie

Se plaignait à la Mort que précipitamment

Elle le contraignait de partir tout à l’heure,

Sans qu’il eût fait son testament,

Sans l’avertir au moins. “Est-il juste qu’on meure

Au pied levé? dit-il; attendez quelque peu.

Ma femme ne veut pas que je parte sans elle;

Il me reste à pourvoir un arrière-neveu;

Souffrez qu’à mon logis j’ajoute encore une aile.

Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle!

Vieillard, lui dit la Mort, je ne t’ai point surpris.

Tu te plains de mon impatience.

Eh! N’as-tu pas cent ans? Trouve-moi dans Paris

Deux mortels aussi vieux, trouve-m’en dix en France.

Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis

Qui te disposât à la chose:

J’aurais trouvé ton testament tout fait,

Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait.

Ne te donne-t-on pas des avis quand la cause

Du marcher et du mouvement,

Quand les esprits, le sentiment,

Quand tout faillit en toi? Plus de goût; plus d’ouïe;

Toute chose pour toi semble être évanouie;

Pour toi l’astre du jour prend des soins superflus.

Je t’ai fait voir tes camarades

Ou morts, ou mourants, ou malades,

Qu’est-ce que tout cela, qu’un avertissement?

Allons, vieillard, et sans réplique;

Il n’importe à la république

Que tu fasses ton testament.”

La Mort avait raison. Je voudrais qu’à cet âge

On sortit de la vie ainsi que d’un banquet.

Remerciant son hôte, et qu’on fît son paquet:

Car de combien peut-on retarder le voyage?

Tu murmures, vieillard; vois ces jeunes mourir,

Vois-les marcher, vois-les courir,

A des morts, il est vrai, glorieuses et belles,

Mais sûres cependant, et quelquefois cruelles.

J’ai beau te le crier : mon zèle est indiscret :

Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret.

Jean de La Fontaine Livre VIII, fable 1

Le chêne et le roseau

Le chêne un jour dit au roseau :

“Vous avez bien sujet d’accuser la nature;

Un roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure

Fait rider la face de l’eau

Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,

Non content d’arrêter les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempête.

Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr.

Encor si vous naissiez à l’abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage

Vous n’auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l’orage.

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des royaumes du vent.

La nature envers vous me semble bien injuste.

– Votre compassion, lui répondit l’arbuste,

Part d’un bon naturel; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’ici

Contre leurs coups épouvantables

Résisté sans courber le dos;

Mais attendons la fin.” Comme il disait ces mots,

Du bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants

Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.

L’arbre tient bon, le roseau plie;

Le vent redouble ses efforts.

Et fait si bien qu’il déracine

Celui de qui la tête au ciel était voisine,

Et dont les pieds touchaient à l’empire des morts.

Jean de La Fontaine Livre I, fable 22

Le chêne et le roseau. J.-B. Oudry. Source : gallica.bnf.fr/BnF

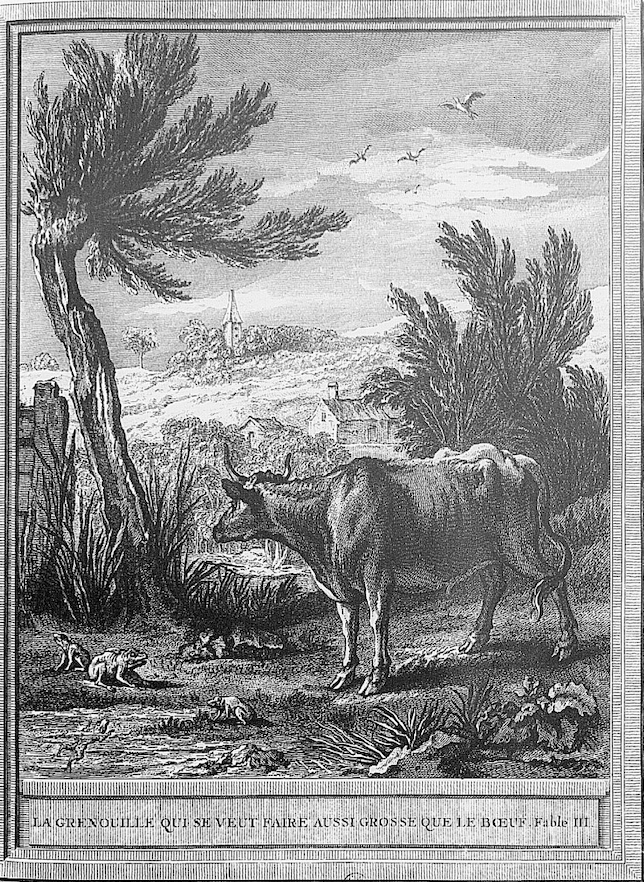

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf

Une grenouille vit un boeuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf,

Pour égaler l’animal en grosseur,

Disant : “Regardez bien, ma sœur;

Est-ce assez? dites-moi. N’y suis-je point encore?

– Nenni. – M’y voici donc? – Point du tout. – M’y voilà?

Vous n’en approchez point.” La chétive pécore

S’enfla si bien qu’elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages:

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs;

Tout petit prince a des ambassadeurs;

Tout marquis veut avoir des pages.

Jean de La Fontaine Livre I, fable 3

La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf. J.-B. Oudry Source : gallica.bnf.fr/BnF

La laitière et le pot au lait

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait

Bien posé sur un coussinet,

Prétendait arriver sans encombre à la ville.

Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,

Ayant mis ce jour-là pour être plus agile

Cotillon simple, et souliers plats.

Notre laitière ainsi troussée

Comptait déjà dans sa pensée

Tout le prix de son lait, en employait l’argent,

Achetait un cent d’oeufs, faisait triple couvée;

La chose allait à bien par son soin diligent.

“Il m’est, disait-elle, facile

D’élever des poulets autour de ma maison;

Le renard sera bien habile,

S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.

Le porc à s’engraisser coûtera peu de son;

Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable;

J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.

Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,

Vu le prix dont il est, une vache et son veau,

Que je verrai sauter au milieu du troupeau?”

Perrette, là-dessus saute aussi, transportée.

Le lait tombe: adieu veau, vache, cochon, couvée.

La dame de ces biens, quittant d’un oeil marri

Sa fortune ainsi répandue,

Va s’excuser à son mari.

En grand danger d’être battue.

Le récit en farce en fut fait:

On l’appela le Pot au lait.

Quel esprit ne bat la campagne?

Qui ne fait châteaux en Espagne?

Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,

Autant les sages que les fous?

Chacun songe en veillant, il n’est rien de plus doux;

Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes:

Tout le bien du monde est à nous,

Tous les honneurs, toutes les femmes.

Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi:

Je m’écarte, je vais détrôner le sophi;

On m’élit roi, mon peuple m’aime;

Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant.

Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,

Je suis Gros-Jean comme devant.

Jean de La Fontaine Livre VII, fable 10

La laitière et le pot au lait. J.-B. Oudry Source: Gallica.bnf.fr/BnF

A la Malibran – Alfred de Musset

Stances

I.

Sans doute il est trop tard pour parler encor d’elle;

Depuis qu’elle n’est plus quinze jours sont passés,

Et dans ce pays-ci quinze jours, je le sais,

Font d’une mort récente une vieille nouvelle.

De quelque nom d’ailleurs que le regret s’appelle,

L’homme, par tous pays, en a bien vite assez.

II.

O Maria-Félicia ! le peintre et le poète

Laissent, en expirant, d’immortels héritiers;

Jamais l’affreuse nuit ne les prend tout entiers.

A défaut d’action, leur grande âme inquiète

De la mort et du temps entreprend la conquête,

Et, frappés dans la lutte, ils tombent en guerriers.

III.

Celui-là sur l’airain a gravé sa pensée;

Dans un rythme doré l’autre l’a cadencée;

Du moment qu’on l’écoute, on lui devient ami.

Sur sa toile, en mourant, Raphaël l’a laissée,

Et, pour que le néant ne touche point à lui,

C’est assez d’un enfant sur sa mère endormi.

IV.

Comme dans une lampe une flamme fidèle,

Au fond du Parthénon le marbre inhabité

Garde de Phidias la mémoire éternelle,

Et la jeune Vénus, fille de Praxitèle,

Sourit encor, debout dans sa divinité,

Aux siècles impuissants qu’a vaincus sa beauté.

V.

Recevant d’âge en âge une nouvelle vie,

Ainsi s’en vont à Dieu les gloires d’autrefois;

Ainsi le vaste écho de la voix du génie

Devient du genre humain l’universelle voix…

Et de toi, morte hier, de toi, pauvre Marie,

Au fond d’une chapelle il nous reste une croix!

VI.

Une croix! et l’oubli, la nuit et le silence!

Ecoutez! c’est le vent, c’est l’Océan immense;

C’est un pêcheur qui chante au bord du grand chemin,

Et de tant de beauté, de gloire et d’espérance,

De tant d’accords si doux d’un instrument divin,

Pas un faible soupir, pas un écho lointain!

VII.

Une croix! et ton nom écrit sur une pierre,

Non pas même le tien, mais celui d’un époux,

Voilà ce qu’après toi tu laisses sur la terre;

Et ceux qui t’iront voir à ta maison dernière,

N’y trouvant pas ce nom qui fut aimé de nous,

Ne sauront pour prier où poser les genoux.

VIII.

O Ninette! où sont-ils, belle muse adorée,

Ces accents pleins d’amour, de charme et de terreur,

Qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée,

Comme un parfum léger sur l’aubépine en fleur?

Où vibre maintenant cette voix éplorée,

Cette harpe vivante attachée à ton coeur?

IX.

N’étais-ce pas hier, fille joyeuse et folle,

Que ta verve railleuse animait Corilla,

Et que tu nous lançais avec la Rosina

La roulade amoureuse et l’oeillade espagnole?

Ces pleurs sur tes bras nus, quand tu chantais le Saule,

N’était-ce pas hier, pâle Desdemona?

X.

N’étais-ce pas hier qu’à la fleur de ton âge

Tu traversais l’Europe, une lyre à la main;

Dans la mer, en riant, te jetant à la nage,

Chantant la tarentelle au ciel napolitain,

Coeur d’ange et de lion, libre oiseau de passage,

Espiègle enfant ce soir, sainte artiste demain?

XI.

N’étais-ce pas hier qu’enivrée et bénie

Tu traînais à ton char un peuple transporté,

Et que Londre et Madrid, la France et l’Italie,

apportaient à tes pieds cet or tant convoité,

Cet or deux fois sacré qui payait ton génie,

Et qu’à tes pieds souvent laissa ta charité?

XII.

Qu’as-tu fait pour mourir, ô noble créature,

Belle image de Dieu, qui donnais en chemin

Au riche un peu de joie, au malheureux du pain?

Ah! qui donc frappe ainsi dans la mère nature,

Et quel faucheur aveugle, affamé de pâture,

Sur les meilleurs de nous ose porter la main?

XIII.

Ne suffit-il donc pas à l’ange de ténèbres

Qu’à peine de ce temps il nous reste un grand nom?

Que Géricault, Cuvier, Schiller, Goethe et Byron

Soient endormis d’hier sous les dalles funèbres,

Et que nous ayons vu tant d’autres morts célèbres

Dans l’abîme entr’ouvert suivre Napoléon?

XIV.

Nous faut-il perdre encor nos têtes les plus chères,

Et venir en pleurant leur fermer les paupières,

Dès qu’un rayon d’espoir a brillé dans leurs yeux?

Le ciel de ses élus devient-il envieux?

Ou faut-il croire, hélais! ce que disaient nos pères,

Que lorsqu’on meurt si jeune on est aimé des dieux?

XV.

Ah! combien, depuis peu, sont partis pleins de vie!

Sous les cyprès anciens que de saules nouveaux!

La cendre de Robert à peine refroidie,

Bellini tombe et meurt! – Une lente agonie

Trâine Carrel sanglant à l’éternel repos.

Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux.

XVI.

Que nous restera-t-il si l’ombre insatiable,

Dès que nous bâtissons, vient tout ensevelir?

Nous qui sentons déjà le sol si variable,

Et, sur tant de débris, marchons vers l’avenir,

Si le vent, sous nos pas, balaye ainsi le sable,

De quel deuil le Seigneur veut-il donc nous vêtir?

XVII.

Hélas! Marietta, tu nous restais encore.

Lorsque sur le sillon, l’oiseau chante à l’aurore,

Le laboureur s’arrête, et, le front en sueur,

Apspire dans l’air pur un souffle de bonheur.

Ainsi nous consolait ta voix fraîche et sonore,

Et tes chants dans les cieux emportaient la douleur.

XVIII.

Ce qu’il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive,

Ce n’est pas l’art divin, ni ses savants secrets;

Quelque autre étudiera cet art que tu créais;

C’est ton âme, Ninette, et ta grandeur naïve,

C’est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive,

Que nul autre, après toi, ne nous rendra jamais.

XIX.

Ah! tu vivrais encor sans cette âme indomptable.

Ce fut là ton seul mal, et le secret fardeau

Sous lequel ton beau corps plia comme un roseau.

Il en soutint longtemps la lutte inexorable.

C’est le Dieu tout-puissant, c’est la Muse implacable

Qui dans ses bras en feu t’a portée au tombeau.

XX.

Que ne l’étouffais-tu, cette flamme brûlante

Que ton sein palpitant ne pouvait contenir!

Tu vivrais, tu verrais te suivre et t’applaudir

De ce public blasé la foule indifférente,

Qui prodigue aujourd’hui sa faveur inconstante

A des gens dont pas un, certes, n’en doit mourir.

XXI.

Connaissais-tu si peu l’ingratitude humaine?

Quel rêve as-tu donc fait de te tuer pour eux?

Quelques bouquets de fleurs te rendaient-ils si vaine,

Pour venir nous verser de vrais pleurs sur la scène,

Lorsque tant d’histrions et d’artistes fameux,

Couronnés mille fois, n’en ont pas dans les yeux?

XXII.

Que ne détournais-tu la tête pour sourire,

Comme on en use ici quand on feint d’être ému?

Hélas! on t’aimait tant, qu’on n’en aurait rien vu.

Quand tu chantais le Saule, au lieu de ce délire,

Que ne t’occupais-tu de bien porter ta lyre?

La Pasta fait ainsi : que ne l’imitais-tu?

XXIII.

Ne savais-tu donc pas, comédienne imprudente,

Que ces cris insensés qui te sortaient du cœur

De ta joue amaigrie augmentaient la pâleur?

Ne savais-tu donc pas que, sur ta tempe ardente,

Ta main de jour en jour se posait plus tremblante,

Et que c’est tenter Dieu que d’aimer la douleur?

XXIV.

Ne sentais-tu donc pas que ta belle jeunesse

De tes yeux fatigués s’écoulait en ruisseaux,

Et de ton noble cœur s’exhalait en sanglots?

Quand de ceux qui t’aimaient tu voyais la tristesse,

Ne sentais-tu donc pas qu’une fatale ivresse

Berçait ta vie errante à ses derniers rameaux?

XXV.

Oui, oui, tu le savais, qu’au sortir du théâtre,

Un soir dans ton linceul il faudrait te coucher.

Lorsqu’on te rapportait plus froide que l’albâtre,

Lorsque le médecin, de ta veine bleuâtre,

Regardait goutte à goutte un sang noir s’épancher,

Tu savais quelle main venait de te toucher.

XXVI.

Oui, oui, tu le savais, et que, dans cette vie,

Rien n’est bon que d’aimer, n’est vrai que de souffrir.

Chaque soir dans tes chants tu te sentais pâlir.

Tu connaissais le monde, et la foule, et l’envie,

Et, dans ce corps brisé concentrant ton génie,

Tu regardais aussi la Malibran mourir.

Alfred de Musset (1810 – 1857)

Stances publiées dans la Revue des deux mondes le 15 octobre 1836.