Parade : une oeuvre d’art totale, synthèse créative d’artistes devenus illustres depuis.

Le Rideau rouge de Picasso. Rideau de scène pour le Ballet Parade.

Le Rideau rouge de Picasso. Rideau de scène pour le Ballet Parade.

Eugène Delacroix, Le 28 juillet 1830. La liberté guidant le peuple, Paris, musée du Louvre. © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

L’exposition au Louvre “propose une vision des motivations susceptibles d’avoir inspiré et dirigé son activité picturale au fil de sa longue carrière, déclinée en trois grandes périodes.

– De 1822 à 1834, une décennie régie par l’appétit de nouveauté, de gloire et de liberté ;

– de 1835 à 1855, la révélation de la peinture murale, en dialogue avec la tradition et l’apothéose lors de l’Exposition universelle de 1855 ;

– enfin les dernières années, jusqu’en 1863, ouvertes sur le paysage et sensibles au rôle créateur de la mémoire.” (dossier de presse)

« Monsieur, Je saisis avec plaisir l’occasion que vous m’offrez de vous encourager dans un travail dont M. Eugène Delacroix est l’objet, puisque vous partagez l’admiration et l’affection qu’il inspire à ceux qui le comprennent et à ceux qui l’approchent.

Il y a 20 ans que je suis liée avec lui et par conséquent heureuse de pouvoir dire qu’on doit le louer sans réserve, parce que rien dans la vie de l’homme n’est au-dessous de la mission si largement remplie du maître. […] Je ne vous apprendrai pas non plus que son esprit est aussi brillant que sa couleur, et aussi franc que sa verve. Pourtant cette aimable causerie et cet enjouement qui sont dus à l’obligeance du cœur dans l’intimité, cachent un fonds de mélancolie philosophique, inévitable résultat de l’ardeur du génie aux prises avec la netteté du jugement. Personne n’a senti comme Delacroix le type douloureux de Hamlet. Personne n’a encadré dans une lumière plus poétique, et posé dans une attitude plus réelle, ce héros de la souffrance, de l’indignation, du doute et de l’ironie, qui fut pourtant, avant ses extases, le miroir de la mode et le monde de la forme [Shakespeare, Hamlet, III, 1. Delacroix a travaillé de 1834 à 1843 à une série de 16 lithographies inspirées d’Hamlet et a consacré plusieurs tableaux et dessins à des scènes de ce drame], c’est-à-dire, en son temps, un homme du monde accompli. […] Delacroix, vous pouvez l’affirmer, est un artiste complet. Il goûte et comprend la musique d’une manière si supérieure qu’il eût été très probablement un grand musicien s’il n’eût pas choisi d’être un grand peintre. Il n’est pas moins bon juge en littérature et peu d’esprit sont aussi ornés et aussi nets que le sien. Si son bras et sa vue venaient à se fatiguer, il pourrait encore dicter, dans une très belle forme, des pages qui manquent à l’histoire de l’art, et qui resteraient comme des archives à consulter pour tous les artistes de l’avenir. […]

Aujourd’hui la plupart de ceux qui lui contestaient sa gloire au début, rendent pleine justice à des dernières peintures monumentales, et comme de raison, les plus compétents sont ceux qui, de meilleur cœur et de meilleure grâce, le proclament vainqueur de tous les obstacles, comme son Apollon sur le char fulgurant de l’allégorie [Plafond pour la galerie d’Apollon au Louvre].

[…] Je possède en effet plusieurs pensées de ce rare et fécond génie.

– Une sainte Anne enseignant la Vierge enfant, qui a été faite chez moi à la campagne et exposée l’année suivante (1845 ou 1846) au musée. C’est un ouvrage important, d’une couleur superbe, et d’une composition sévère et naïve. [L’Education de la vierge]

– Une splendide esquisse de fleurs d’un éclat et d’un relief incomparables. Cette esquisse a été également faite pour moi et chez moi.

– La confession du Giaour mourant, un véritable petit chef-d’œuvre. [donné à Sand en 1840]

– Un Arabe gravissant la montagne pour surprendre un lion.

– Cléopâtre recevant l’aspic caché au milieu des fruits éblouissants que lui présente l’esclave basané, riant de ce rire insouciant que lui prête Shakespeare, ce contraste dramatique avec le calme désespoir de la belle reine a inspiré Delacroix d’une manière saisissante.

– Un intérieur de carrières.

– Une composition tirée du roman Lélia, d’un effet magique.

– Une composition au pastel sur le même sujet, enfin plusieurs aquarelles, pochades, dessins et croquis au crayon et à la plume, voire des caricatures. Tel est mon petit musée où le moindre trait de cet main féconde est conservé par mon fils et par moi avec la religion de l’amitié. »

« Cher ami, que je suis donc heureuse de vous avoir fait un peu de plaisir. Il faudra que vous relisiez ce chapitre dans l’exemplaire en volume […]. Je vous enverrai donc tout l’ouvrage quand il sera complet. […]

J’ai revu toute votre œuvre, je n’ai guère regardé autre chose, et je suis sortie de là vous mettant toujours, sans hésitation et sans crainte d’aucune partialité, à côté des plus grands dans l’histoire de la peinture et au-dessus, mais à deux cent mille pieds au-dessus de tous les vivants.

En rentrant chez moi, j’ai trouvé l’épreuve du chapitre de mes mémoires que j’avais écrit à Nohant avant mon départ. Je l’ai relu bien tranquillement et loin d’avoir à en retrancher un mot, j’en aurais mis le double si je n’avais craint de vous faire assassiner. J’ai dû me faire pas mal d’ennemis dans la peinture, mais je m’en fiche pas mal aussi. »

Eugène Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Rau

« Eugène Delacroix fut un de mes premiers amis dans le monde des artistes, et j’ai le bonheur de le compter toujours parmi mes vieux amis. Vieux, on le sent, est le mot relatif à l’ancienneté des relations, et non à la personne. Delacroix n’a pas et n’aura pas de vieillesse. C’est un génie et un homme jeune. Bien que, par une contradiction originale et piquante, son esprit critique sans cesse le présent et raille l’avenir, bien qu’il se plaise à connaître, à sentir, à deviner, à chérir exclusivement les œuvres et souvent les idées du passé, il est, dans son art, l’innovateur et l’oseur par excellence. Pour moi, il est le premier maître de ce temps-ci, et, relativement à ceux du passé, il restera un des premiers dans l’histoire de la peinture.[…]

[…] Le grand maître dont je parle est donc mélancolique et chagrin dans sa théorie, enjoué, charmant, bon enfant au possible dans son commerce. Il démolit sans fureur et raille sans fiel, heureusement pour ceux qu’il critique ; car il a autant d’esprit que de génie, chose à quoi l’on ne s’attend pas en regardant sa peinture, où l’agrément cède la place à la grandeur, et où la maestria n’admet pas la gentillesse et la coquetterie. Ses types sont austères ; on aime à les regarder bien en face : ils vous appellent dans une région plus haute que celle où l’on vit. Dieux, guerriers, poètes ou sages, ces grandes figures de l’allégorie ou de l’histoire qu’il a traitées vous saisissent par une allure formidable ou par un calme olympien. Il n’y a pas moyen de penser, en les contemplant, au pauvre modèle d’atelier, qu’on retrouve dans presque toutes les peintures modernes, sous le costume d’emprunt à l’aide duquel on a vainement tenté de le transformer. Il semble que, si Delacroix a fait poser des hommes et des femmes, il ait cligné les yeux pour ne pas les voir trop réels.

Et cependant ses types sont vrais, quoique idéalisés dans le sens du mouvement dramatique ou de la majesté rêveuse. Ils sont vrais comme les images que nous portons en nous-mêmes quand nous nous représentons les dieux de la poésie ou les héros de l’antiquité. Ce sont bien des hommes, mais non des hommes vulgaires comme il plaît au vulgaire de les voir pour les comprendre. Ils sont bien vivants, mais de cette vie grandiose, sublime ou terrible dont le génie seul peut retrouver le souffle.

Eugene Delacroix, Jeune tigre jouant avec sa mere. 1830. Salon de 1831. Huile sur toile. 130 x 195 cm. Musée du Louvre © RMN- Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Je ne parle pas de la couleur de Delacroix. Lui seul aurait peut-être la science et le droit de faire la démonstration de cette partie de son art, où ses adversaires les plus obstinés n’ont pas trouvé moyen de le discuter ; mais parler de la couleur en peinture, c’est vouloir faire sentir et devenir la musique par la parole. Décrira-t-on le Requiem de Mozart ? On pourrait bien écrire un beau poème en l’écoutant ; mais ce ne serait qu’un poème et non une traduction ; les arts ne se traduisent pas les uns par les autres. Leur lien est serré étroitement dans les profondeurs de l’âme ; mais, ne parlant pas la même langue, ils ne s’expliquent mutuellement que par de mystérieuses analogies. Ils se cherchent, s’épousent et se fécondent dans des ravissements où chacun d’eux n’exprime que lui-même.

« Ce qui fait le beau de cette industrie-là, me disait gaiement Delacroix lui-même dans une de ses lettres,consiste dans des choses que la parole n’est pas habile à exprimer. – Vous me comprenez de reste, ajoute-t-il ; et une phrase de votre lettre me dit assez combien vous sentez les limites nécessaires à chacun des arts, limites que messieurs vos confrères franchissent parfois avec une aisance admirable. »

Il n’y a guère moyen d’analyser la pensée dans quelque art que ce soit, si ce n’est à travers une pensée de même ordre. Du moment qu’on veut rapetisser à sa propre mesure, quand on est petit, les grandes pensées des maîtres, on erre et on divague sans entamer en rien le chef-d’œuvre : on a pris une peine inutile.

Quant à disséquer leur procédé, soit pour le louer, soit pour le blâmer, l’étalage des termes techniques que la critique introduit plus ou moins adroitement dans ses argumentations sur la peinture et la musique n’est qu’un tour de force réussi ou manqué. Manqué, ce qui arrive souvent à ceux qui parlent du métier sans en comprendre les termes et en les employant à tort et à travers, le tour fait rire les plus humbles praticiens. Réussi, il n’initie en rien le public à ce qu’il lui importe de sentir, et n’apprend rien aux élèves attentifs à saisir les secrets de la maîtrise. Vous leur direz en vain les procédés de l’artiste, et devant ces naïfs rapins qui s’extasient sur un petit coin de la toile en se demandant avec stupeur comment cela est fait, vous exposerez en vain la théorie savante des moyens employés ; vous fussent-ils révélés par la propre bouche du maître ils seront parfaitement inutiles à celui qui ne saura pas les mettre en œuvre. S’il n’a pas de génie, aucun moyen ne lui servira ; s’il a du génie, il trouvera ses moyens tout seul, ou se servira à sa manière de ceux d’autrui, qu’il aura compris ou devinés sans vous. Les seuls ouvrages d’art sur l’art qui aient de l’importance et qui puissent être utiles sont ceux qui s’attachent à développer les qualités de sentiment des grandes choses et qui la là élèvent et élargissent le sentiment des lecteurs. Sous ce point de vue, Diderot a été grand critique, et, de nos jours, plus d’un critique a encore écrit de belles et bonnes pages. Hors de là, il n’y a qu’efforts perdus et pédantisme puéril.

[…]

On peut bien croire que l’inintelligence du siècle a fait mortellement souffrir cette âme enthousiaste des grandes choses. Heureusement la gaieté charmante de son esprit l’a préservé de la souffrance qui aigrit. Quant à celle qui énerve, le géant était trop fortement trempé pour la connaître. Il a résolu le problème de prendre son essor entier, un essor victorieux immense et qui laisse le parlage et le paradoxe loin sous ses pieds, comme cette fulgurante figure d’Apollon qu’il a jetée aux voûtes du Louvre oublie, dans la splendeur des cieux, les chimères qu’il vient de terrasser. Il a résolu ce problème sans perdre la jeunesse de son âme, la générosité et la droiture de ses instincts, le charme de son caractère, la modestie et le bon goût de son attitude.

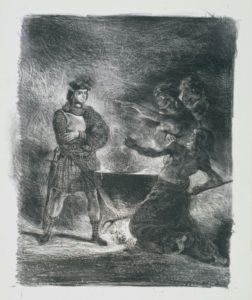

Eugène Delacroix, Macbeth et les sorcières (premier état, avant la lettre et avant la signature). 1825. Lithographie. 33 x 25,7 cm. Francfort, Stadelisches Kunstinstitut und Stadt. Gallerie © Städel Museum – U. Edelmann – ARTOTHEK

Delacroix a traversé plusieurs phases de son développement en imprimant à chaque série de ses ouvrages le sentiment profond qui lui était propre. Il s’est inspiré du Dante, de Shakespeare et de Goethe, et les romantiques, ayant trouvé en lui leur plus haute expression, ont cru qu’il appartenait exclusivement à leur école. Mais une telle fougue de création ne pouvait s’enfermer dans un cercle ainsi défini. Elle a demandé au ciel et aux hommes de l’espace, de la lumière, des lambris assez vastes pour contenir ses compositions, et s’élançant alors dans le monde de on idéal complet, elle a tiré de l’oubli, où il était question de les reléguer, les allégories de l’antique Olympe, qu’elle a mêlées, en grand historien de la poésie, à l’illustration des génies de tous les siècles. Delacroix a rajeuni ce monde évanoui ou travesti par de froides traditions, au feu de son interprétation brûlante. Autour de ces personnifications surhumaines, il a créé un monde de lumière et d’effets, que le mot couleur ne suffit peut-être pas à exprimer pour le public, mais qu’il est forcé de sentir dans l’effroi, le saisissement ou l’éblouissement qui s’emparent de lui à un tel spectacle. Là éclate l’individualité du sentiment de ce maître, enrichie du sentiment collectif des temps modernes, dont la source cachée au fond des esprits supérieurs grossit toujours à travers les âges.

Il y aura néanmoins toujours un ordre d’esprits systématiques qui reprocheront à Delacroix de n’avoir pas présenté à leurs sens le joli, le gracieux, la forme voluptueuse, l’expression caressante comme ils l’entendent. Reste à savoir s’ils l’entendent bien, et si, dans cette région de la fantaisie, ils sont compétents à discerner le faux du vrai, le naïf du maniéré. J’en doute. Ceux qui comprennent réellement le Corrège, Raphaël, Watteau, Proudhon, comprennent tout aussi bien Delacroix. La grâce a son siège et la puissance a le sien. D’ailleurs les grâces sont des divinités à mille faces. Elles sont lascives ou chastes selon l’œil qui les voit, selon l’âme qui les formule. Le génie de Delacroix est sévère, et quiconque n’a pas un sentiment capable d’élévation ne le goûtera jamais entièrement. Je crois qu’il y est tout résigné.

Mais quelle que soit la critique, il laissera un grand nom et de grandes œuvres. Quand on le voit pâle, frêle, nerveux et se plaignant de mille petits maux obstinés à le tenir en haleine, on s’étonne que cette délicate organisation ait pu produire avec une rapidité surprenante, à travers des contrariétés et des fatigues inouïes, des œuvres colossales. Et pourtant elles sont là, et elles seront suivies, s’il plaît à Dieu, de beaucoup d’autres, car le maître est de ceux qui se développent jusqu’à la dernière heure et dont on croit en vain saisir le dernier mot à chaque nouveau prodige.

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Delacroix n’a pas été seulement grand dans son art, il a été grand dans sa vie d’artiste. Je ne parle pas de ses vertus privées, de son culte pour sa famille, de ses tendresses pour ses amis malheureux, des charmes solides de son caractère, en un mot. Ce sont là des mérites individuels que l’amitié ne publie pas à son de trompe. Les épanchements de son cœur dans ses admirables lettres feraient ici un beau chapitre qui le peindrait mieux que je ne sais le faire. Mais les amis vivants doivent-ils être ainsi révélés, même quand cette révélation ne peut être que la glorification de leur être intime ? Non, je ne le pense pas. L’amitié a sa pudeur, comme l’amour a la sienne. Mais ce qui en Delacroix appartient à l’appréciation publique pour le profit que portent les nobles exemples, c’est l’intégrité de sa conduite ; c’est le peu d’argent qu’il a voulu gagner, la vie modeste et longtemps gênée qu’il a acceptée plutôt que de faire aux goûts et aux idées du siècle (qui sont bien souvent celles des gens en place) la moindre concession à ses principes d’art. C’est la persévérance héroïque avec laquelle, souffrant, malingre, brisé en apparence, il a poursuivi sa carrière, riant des sots dédains, ne rendant jamais le mal pour le mal, malgré les formes charmantes d’esprit et de savoir-vivre qui l’eussent rendu redoutable dans ces luttes sources et terribles de l’amour-propre ; se respectant lui-même dans les moindres choses, ne boudant jamais le public, exposant chaque année au milieu d’un feu croisé d’invectives, qui eût étourdi ou écœuré tout autre ; ne se reposant jamais, sacrifiant ses plaisirs les plus purs, car il aime et comprend admirablement les autres arts, à la loi impérieuse d’un travail longtemps infructueux pour son bien-être et son succès ; vivant, en un mot, au jour le jour, sans envier le faste ridicule dont s’entourent les artistes parvenus, lui dont la délicatesse d’organes et gouts se fût si ben accommodée pourtant d’un peu de luxe et de repos !

Dans tous les temps, dans tous les pays, on cite les grands artistes qui n’ont rien donné à la vanité ou à l’avarice, rien sacrifié à l’ambition, rien immolé à la vengeance. Nommer Delacroix, c’est nommer un de ces hommes purs dont le monde croit assez dire en les déclarant honorables, faute de savoir combien la tâche est rude au travailleur qui succombe et au génie qui lutte.

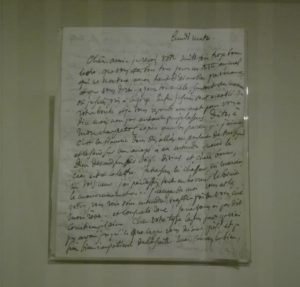

Lettre du 30 mai 1842 de Delacroix à Sand. © Le Rat/Soraca

Je n’ai point à faire l’historique de nos relations ; elle est dans ce seul mot, amitié sans nuages. Cela est bien rare et bien doux, et entre nous cela est d’une vérité absolue. Je ne sais si Delacroix a des imperfections de caractère. J’ai vécu près de lui dans l’intimité de la campagne et dans la fréquence des relations suivies, sans jamais apercevoir en lui une seule tache, si petite qu’elle fût. Et pourtant nul n’est plus liant, plus naïf et plus abandonné dans l’amitié. Son commerce a tant de charmes qu’après de lui on se trouve soi-même être sans défauts, tant il est facile d’être dévoué à qui le mérite si bien. Je lui dois en outre, bien certainement, les meilleures heures de purs délices que j’aie goûtées en tant qu’artiste. Si d’autres grandes intelligences m’ont initiée à leurs découvertes et à leurs ravissements dans la sphère d’un idéal commun, je peux dire qu’aucune individualité d’artiste ne m’a été aussi plus sympathique et, si je puis parler ainsi, plus intelligible dans son expansion vivifiante. Les chefs-d’œuvre qu’on lit, qu’on voit ou qu’on entend ne vous pénètrent jamais mieux que doublés en quelque sorte dans leur puissance par l’appréciation d’un puissant génie. En musique et en poésie comme en peinture Delacroix est égal à lui-même, et tout ce qu’il dit quand il se livre est charmant ou magnifique sans qu’il s’en aperçoive”.

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Première étape : le Musée du Louvre. L’Exposition présentée jusqu’au 23 juillet 2018 “invite le public à faire connaissance avec une personnalité attachante, éprise de gloire et acharnée de travail, curieuse, critique et cultivée, virtuose de l’écriture autant que de la peinture et du dessin.” (dossier de presse)

Dans la foulée : ne manquez pas le parcours dans les salles du Musée du Louvre. Rendez-vous à la Galerie d’Apollon : levez le nez pour admirer Apollon vainqueur du serpent Python. Poursuivez votre visite, au 1er étage salle Mollien dans l’Aile Denon, pour contempler les deux grandes toiles de Delacroix La Mort de Sardanapale, La Prise de Constantinople ainsi que Le Christ au jardin des Oliviers habituellement exposé dans le transept de l’église Saint-Paul-Saint-Louis (4e). Terminez par le 2e étage de l’Aile Sully avec La Bataille de Poitiers, le Portrait de Chopin et l’une des versions ultérieures de Médée furieuse.

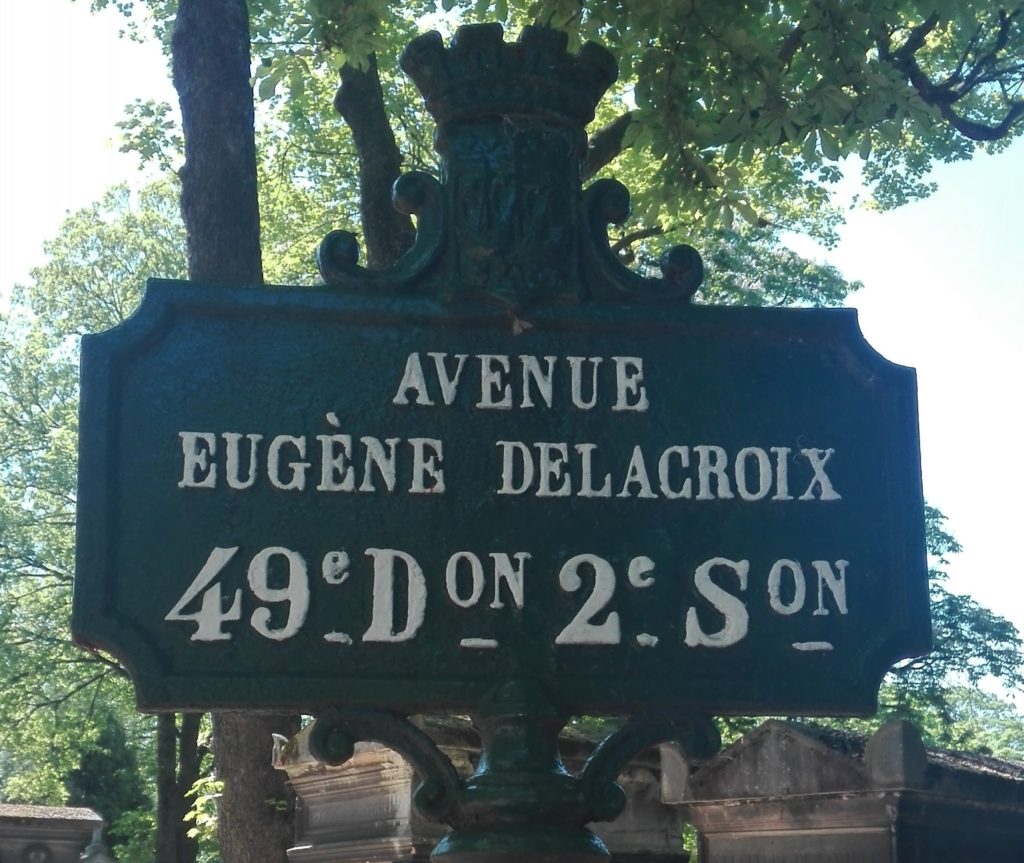

Monument Eugène Delacroix ©Le Rat de Soracha

Tombe Eugène Delacroix, cimetière du Père Lachaise ©Le Rat de Soracha

Avenue Eugène Delacroix, cimetière du Père Lachaise ©Le Rat de Soracha

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert. Vers 1837. Huile sur toile. 65 x 54 cm. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado

Jeunesse. – Le 7 floréal an VI, Eugène est né dans une famille bourgeoise à Charenton-Saint-Maurice. Son père, Charles-François Delacroix, a fait une brillante carrière politique et administrative : avocat au Parlement, secrétaire de Turgot, membre de la Convention nationale, ministre des relations extérieures sous le Directoire avant de laisser la place à Talleyrand et d’être nommé ambassadeur en Hollande à titre de compensation. Préfet à Marseille puis à Bordeaux, il meurt en 1805. Neuf ans plus tard, sa mère, Victoire Oeben, qui vient d’une famille d’artistes – ébénistes et peintres -, meurt à son tour. La famille sort ruinée de la succession.

Elève au lycée Louis-le-Grand à partir de 9 ans, le jeune Eugène a des dispositions pour la musique et le dessin. « Dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects avec une obstination semblable à de la fureur » rapporte son camarade de collège, Philarète Chasles.

Eugene Delacroix (1798-1863), George Sand habillee en homme, 1834, huile sur bois, 26 x 21,5 cm, Coll. musee national Eugène-Delacroix © Musee du Louvre, dist. RMN – Grand Palais / Philippe Fuzeau

Une amitié profonde.- Eugène Delacroix et George Sand se rencontrent en novembre 1834. A la demande de François Buloz, directeur de la Revue des Deux Mondes, le peintre réalise le portrait de l’écrivain pour illustrer les articles de celle-ci dans la revue. George qui a rompu avec Alfred de Musset vient de couper sa longue chevelure en signe de désespoir.

Delacroix, qualifié de “plus charmant garçon qu’il y ait au monde” par Sand, a dix ans de moins qu’elle. Une grande amitié naît entre le peintre et la romancière.

« Cher vieux, comme c’est aimable à vous d’écrire à votre vieille sœur ! Votre cœur est bien bon, bien grand, cher ami et vos yeux sont bien noirs, bien vifs, bien pénétrants. Vous le savez bien, je serais folle de vous, si je ne l’étais d’un autre [Chopin] et peut-être que vous m’aimeriez plus que tout, si d’autres fantômes en jupons ne dansaient plus gracieusement et plus coquettement, la nuit, sous le berceau de vos allées. […]

Restons bohémiens, cher œil noir, afin de rester artistes ou amoureux, les deux seules choses qu’il y ait au monde. L’amour avant tout, n’est-ce pas ? L’amour avant tout quand l’astre est en pleine lumière, l’art avant tout, quand l’astre décline. Tout cela n’est-il pas bien arrangé ? » (lettre du 7 septembre 1838).

“Bonsoir donc, mon bon petit. Tout le monde dort, mais tout le monde me demandera demain matin si je vous ai embrassé pour chacun, et si je vous ai bien dit que tous vous aimaient tendrement. Moi, dans le tête-à-tête, je vous embrasse pour tous et pour moi encore plus fort » (Lettre du 14 juillet 1842)

« La toile a été prise dans ma toilette, c’était un coutil de fil destiné à me faire des corsets. Pendant qu’il faisait cette peinture, je lui lisais des romans. Ma bonne [Françoise Caillaud] et ma filleule [Augustine Brault] posaient. Maurice copiait à mesure pour étudier le procédé du maître.» (lettre de Sand à Edouard Rodrigues, 24 février 1866)

“J’ai ici en ce moment mon ami Delacroix qui est un charmant et excellent homme, mais qui me croit folle au 40ème degré, quand par hasard je dis que nous sommes tous des scélérats. […] Delacroix couvre des toiles avec de la superbe couleur.» (lettre à Pierre Bocage du 20 juillet 1843)

« Je vois dans les journaux que les travaux de la Chambre doivent être finis pour la prochaine session. Vous allez en abattre et du bon. J’espère que cet hiver, vous me permettrez d’y mettre le nez ». (Lettre à Delacroix du 13 août 1843)

« Si vous étiez entre mes mains, je vous soignerais si bien que je vous rendrais fort comme un Turc. Vous m’écouteriez peut-être un peu mieux que Chopin à qui tous mes soins n’ont pu faire pousser l’ombre d’un mollet. Pauvre cher ami, guérissez donc vite, afin de venir m’embrasser bientôt rue St-Lazare.” (lettre du 4 novembre 1843)

« Je me retrempe un peu avec ma sainte Anne et ma petite Vierge. Je les regarde en cachette quand je me sens défaillir, et je les trouve si vraies, si naïves, si pures que je me remets au travail avec de beaux types et des idées fraîches … » (Lettre à Delacroix du 14 juillet 1842)

« Je ne plante pas un brin d’herbe sans penser à vous, sans me rappeler comme vous aimez et comme vous appréciez les fleurs, et comme vous les sentez, et comme vous les comprenez, et comme vous les peignez. Mon beau vase [tableau de fleurs] peint par vous est encadré. Je ne l’ai pas déplacé malgré votre avis parce que si je le mets au-dessus de moi, à l’endroit où je travaille, je suis forcée de me donner un torticolis pour le voir. Au lieu que là où il est, je le vois de mon lit en m’éveillant et de ma table en écrivant, et de partout. C’est mon point de mire. Il n’y a pas une fleurette, un détail qui ne me rappelle tout ce que nous disions pendant que vous étiez à votre chevalet. » (Lettre du 4 novembre 1843)

« Cette belle Sainte-Anne et cette douce petite Vierge [L’éducation de la vierge] me font du bien, et quand quelqu’un vient m’embêter, je les regarde et n’écoute pas. […] Mon cher grand artiste […] vous avez trop d’imagination et d’émotion à dépenser tout seul […] Chopin m’interrompt là-dessus, pour me dire qu’il vous adore, ce que je vous fais passer tout chaud. » (lettre du 11 octobre 1846)

« Cher ami, encore bon jour, et bon an, et bonne santé pour que vous ayez beau et grand succès en toutes choses. Notre Lélia est une chose admirable et si le public de Nohant n’est pas nombreux, au moins il est chaud. Je voudrais que vous entendissiez les joies et les exclamations de ces belles surprises.” (Lettre de janvier 1853)

“J’ai revu toute votre œuvre, je n’ai guère regardé autre chose, et je suis sortie de là vous mettant toujours, sans hésitation et sans crainte d’aucune partialité, à côté des plus grands dans l’histoire de la peinture et au-dessus, mais à deux cent mille pieds au-dessus de tous les vivants.

En rentrant chez moi, j’ai trouvé l’épreuve du chapitre de mes mémoires que j’avais écrit à Nohant avant mon départ. Je l’ai relu bien tranquillement et loin d’avoir à en retrancher un mot, j’en aurais mis le double si je n’avais craint de vous faire assassiner. J’ai dû me faire pas mal d’ennemis dans la peinture, mais je m’en fiche pas mal aussi. » (lettre du 25 juillet 1855).« J’ai été voir votre chapelle à Saint-Sulpice. C’est splendide. Je vous admire plus que jamais et je vous aime comme toujours. Je ne partirai pas sans aller vous voler encore un quart d’heure et vous embrasse avec Maurice que j’attends » (Mot écrit à Paris, le 4 avril 1862).

Deux lettres, l’une de 1853 adressée à Delacroix, l’autre du 17 août 1863 adressée à Edouard Rodrigues, quatre jour après le décès du peintre, sont un vibrant témoignage de l’amitié sincère et de la grande admiration que porte Sand à Delacroix.

Cramponnez-vous aussi. Il faut que nous vivions les uns pour les autres, que nous vieillissons avec nos amis ou bien la lutte sera cruelle. Pour vous, vous êtes dans tout l’éclat, dans toute la puissance de votre œuvre. Vous avez gagné une bataille mémorable en ce siècle de bourgeoisie renforcée, et de scepticisme vaniteux. Votre empire est fait, et ceux qui n’ont jamais douté de vous sont plus fiers de votre gloire que vous-même. A revoir dans un ou deux mois, cher ami. J’irai vous embrasser comme je vous aime. » (Lettre de janvier 1853)

« Oui, j’ai le cœur navré. J’ai reçu de lui le mois dernier une lettre où il me disait qu’il prenait part à notre joie d’avoir un enfant, et où il me parlait d’un mieux sensible dans son état. J’étais si habituée à le voir malade que je ne m’en alarmais pas plus que de coutume. Pourtant sa belle écriture ferme était bien altérée. Mais je l’avais déjà vu ainsi plusieurs fois. Mon brave ami Dessauer était près de nous quelques jours plus tard. Il l’avait vu. Il l’avait trouvé livide, mais pas tellement faible qu’il ne lui eût parlé longtemps de moi et de nos vieux souvenirs, avec effusion. J’ai appris sa mort par le journal ! C’est un pèlerinage que je faisais avec ma famille et avant tout, chaque fois que j’allais à Paris. Je ne voulais pas qu’il fût obligé de courir après moi qui ai toujours beaucoup de courses à faire. Je le surprenais dans son atelier. « Monsieur n’y est pas ! » – Mais il entendait ma voix et accourait en disant : « Si fait, si fait, j’y suis ». Je le trouvais, quelque temps qu’il fît, dans une atmosphère de chaleur tropicale et enveloppé de laine rouge jusqu’au nez, mais toujours la palette à la main, en face de quelque toile gigantesque ; et après m’avoir raconté sa dernière maladie d’une voix mourante, il n’animait, causait, jetait son cache-nez, redevenait jeune et pétillant de gaîté, et ne voulait plus nous laissait partir. Il fouillait toutes ses toiles et me forçait d’emporter quelque pochade admirable d’inspiration. La dernière fois l’année dernière (quand je vous ai vu) j’ai été chez lui avec mon fils et Alexandre Dumas fils, de là, nous avons été à Saint-Sulpice, et puis nous sommes retournés lui dire que c’était sublime, et cela lui a fait plaisir. C’est que c’est sublime en effet, les défauts n’y font rien, et puisque vous comprenez cela, vous comprenez le beau et le grand plus que les trois quarts des gens qui se disent artistes ou qui le sont de profession. Vous êtes aimable de me parler de lui, et vous partagez mes regrets comme vous partagez mon admiration. Pauvre cher pèlerinage, nous ne le ferons plus. Mon fils, qui a été son élève et un peu son enfant gâté, est bien affecté. » (Lettre à Edouard Rodrigues, 18 août 1863).

Sources : George Sand, Lettres d’une vie, Choix et présentation de Thierry Bodin, Folio classique.

Hildegarde de Bingen, Le livre des subtilités des créatures divines, Physica.

Ch. XXVI : le Chat (de catto)

Le chat est plus froid que chaud : il attire en lui les humeurs mauvaises et n’a pas horreur des esprits aériens, pas plus que ceux-ci ne l’ont en horreur. Il a également une sorte de parenté naturelle avec le crapaud et le serpent. Au plus fort des mois d’été, quand la chaleur est la plus élevée, le chat demeure sec et froid : alors il a soif, si bien qu’il lèche le sol et les serpents, de façon à se réconforter grâce à leur suc et à en tirer un réconfort sans lequel il ne pourrait pas vivre, mais périrait : tout comme un homme a plaisir à goûter du sel pour en tirer un bon goût. Le suc qu’il en tire forme en lui une sorte de poison, si bien que son cerveau et sa chair sont vénéneux. Il ne se plaît pas en compagnie de l’homme, sauf de celui qui le nourrit. Et, à l’époque où il lèche la terre et le serpent, sa chaleur est nocive et dangereuse pour l’homme. Et quand la chatte porte des petits, sa chaleur excite l’homme à la volupté ; le reste du temps, sa chaleur ne sera pas nocive pour l’homme.

Pour le lecteur de roman policier, il est toujours plaisant de voir des personnages réels associés aux personnages de fiction au gré de vraies fausses histoires. Privilège de la littérature policière qui permet à chaque lecteur de voyager dans des univers qu’il n’a nullement envie de découvrir en vrai.

Pour le lecteur de roman policier, il est toujours plaisant de voir des personnages réels associés aux personnages de fiction au gré de vraies fausses histoires. Privilège de la littérature policière qui permet à chaque lecteur de voyager dans des univers qu’il n’a nullement envie de découvrir en vrai.

Réussir cet exploit au théâtre est plus délicat. Tel est le pari très réussi du Cercle de Whitechapel qui nous installe dans l’univers londonien de 1888, et plus particulièrement dans une “pièce” du quartier de Whitechapel où ont eu lieu les meurtres de prostituées perpétrés par un certain Jack l’éventreur. Arrivent l’un après l’autre dans cet endroit Arthur Conan Doyle, Bram Stoker et Bernard Shaw ainsi que Mary Lawson, tous invités par Sir Herbert Greville.

Henri Lehmann, Portrait de Marie d’Agoult (1843).

Source visuel : wiki-commons.

Source : Charles Perrault, Contes, Folio classique, p. 172-174.

Vue de la plage de Saint-Enogat (Dinard). ©Le Rat/Soracha.

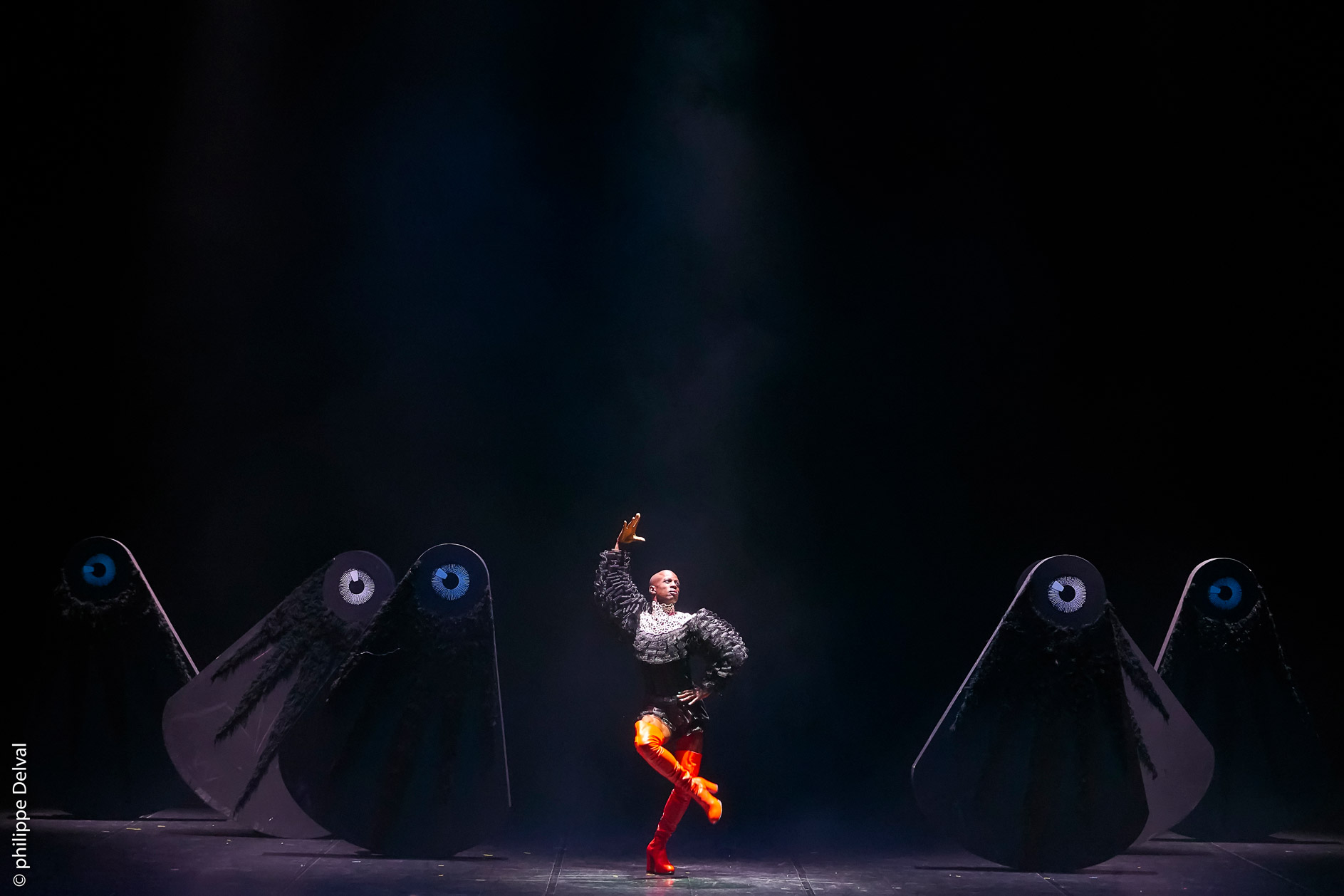

Sean Patrick Mombruno incarnant le jeune Louis en heure. Ballet royal de la nuit – © Ph. Delval

Louis XIV en soleil. Ballet royal de la nuit.

©BNF

Un mélange de romans de chevalerie, de symboles, d’emblèmes et d’allégories, d’éléments tirés de la fable et de la mythologie, mais aussi des références à la Fronde, enfin terminée, et aux espoirs tournés vers l’avenir, à la gloire du jeune Louis. Le ballet est composé de 4 parties – quatre « veilles », chacune introduite par le récit chanté d’une ou plusieurs figures divines ou allégoriques, suivi d’entrées de ballets – 43 au total -, mélange de sérieux et de grotesque, où les références à la vie quotidienne alternent avec les scènes peuplées d’êtres fantastiques. Le spectacle se termine avec le Grand ballet et l’entrée du roi en soleil: l’aurore se retire voyant arriver le Soleil suivi des Génies qui lui rendent hommage.

Un magnifique spectacle qui se joue à Dijon les 2, 3 et 5 décembre prochains. Courez-y!